TOP > コンテンツ > TECHNOLOGY > ロボットは視覚、聴覚以外の感覚を使う体験を提供できる。そこに大きな可能性がある

2022.11.24

「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンのもと、コンシューマー向けのコミュニケーションロボットを次々と打ち出すユカイ工学。しっぽのついたクッション型セラピーロボット『Qoobo(クーボ)』が話題となる中、2022年7月には、ぬいぐるみが人の指をハムハムと甘噛みする、やみつき体感ロボット『甘嚙みハムハム』を発売。初回生産の2万匹が3カ月で完売するという、好調なスタートを切った。

「人間の役に立つこと」を至上命題としたかつてのロボットの概念とは、まったく異なる世界観。そこから生み出されるプロダクトは、現代人の心身を癒し、感性を揺さぶる魅力をもっている。そのものづくりの原点には、視覚と聴覚に頼りがちな現代生活への問題意識もあるという。これらのロボットは、どのように生まれたのか。その人気の秘密は何なのか。「個人の妄想を形にすることがテーマ」というCEOの青木氏に、ロボットの新たな可能性をうかがった。

―2022年7月に発売された、やみつき体感ロボット『甘嚙みハムハム』が話題になっています。これはどういうロボットでしょうか。

こちらがその『甘噛みハムハム』です。こんなふうにぬいぐるみの口の中に指を入れると、ハムハムと優しく甘噛みしてくれます。赤ちゃんやペットを育てたことのある方は、生えかけの歯で指を食まれた経験があるのではないでしょうか。そのときのムニムニとした柔らかい感触を、ぬいぐるみにテクノロジーを搭載することで再現しています。

甘噛みのしぐさには、いくつもの種類がありまして。弾むような動きの「はむはむハム」、急に入ってきた指に「わ!」と驚いたように噛む「反射ハム」、強弱をつけて指を揉んでくれる「マッサージハム」、さらに「味わいハム」「離したくないハム」「溺れハム」など、指を入れるたびに異なる甘噛みを体験できます。たまにサボることもあります(笑)。

―ずいぶん多くのパターンがあるんですね。

多彩な動きを可能にしたのは、私たちが開発した「ハムゴリズム」というプログラムです。それぞれのしぐさのパラメーターや組み合わせによって、変化に富んだ動きが実現できる。ハムゴリズムを搭載したモジュールを「ハムリングシステム」といい、ハムハムセンサが指に反応して甘噛みが起動するようになっています。モジュールには上あごと下あごがあり、歯も生えかけの感触を目指しました。 甘噛みハムハムでは、このモジュールを株式会社りぶはあとさんの『ねむねむアニマルズ』というぬいぐるみのシリーズに組み込んでいますが、他のキャラクターに入れてオリジナルの製品をつくることもできます。

―なるほど。甘噛みハムハムの商品化はどんな流れで進みましたか。

弊社では毎年、社内でものづくりイベントを開催しており、このアイデアもそこで生まれました。発案者には子育ての経験があり、普通は期間限定でしか味わえない「生えかけの歯に指を甘噛みされる心地よさ」をいつでも味わいたい、というのが発想の原点でした。

そこから開発が始まったわけですが、その間も仕様がどんどん進化して。ハムゴリズムを考えたエンジニアは、完全にハムハムになりきって「自分ならどうハムハムするか」をひたすら妄想して作業に没頭していました(笑)。出来上がった製品を2022年1月に米国ラスベガスのCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)で発表したところ、国内外のメディアに取り上げられ、クラウドファンディングも成功して商品化が実現しました。

意外だったのは、ユーザーに大人の方が多いこと。お子さんやお孫さんへのプレゼントだけでなく、50代、60代の方々が愛用してくださっている。オンラインストアに寄せられたお客様の声を見ると、「ハムちゃん」という名前をつけ、「そばにいるだけで癒されます」と書いてくださっている60代の男性もおられます。

―ユカイ工学の製品では、しっぽのついたクッション型セラピーロボット『Qoobo』も人気です。こちらも動物を感じさせますね。

『Qoobo』は、撫でるとしっぽを振って応えてくれるロボットです。そっと撫でればふわふわ、たくさん撫でればぶんぶんというように、撫で方によって反応が変わる。撫でていないのに、しっぽが動くこともあります。

ユーザーが想像を膨らませる余地を残し、あえて抽象的な形にしたので、猫好きの人なら猫、犬好きの人なら犬に見えるかもしれません。膝に乗せたり、抱き上げたりするのに適した重さやサイズを考え、表面の毛もいちばん撫で心地のいいものをオリジナルでつくりました。試しに毛をすごく長くしてみたら、ぜんぜんかわいくなくて(笑)。

―そうなんですか。

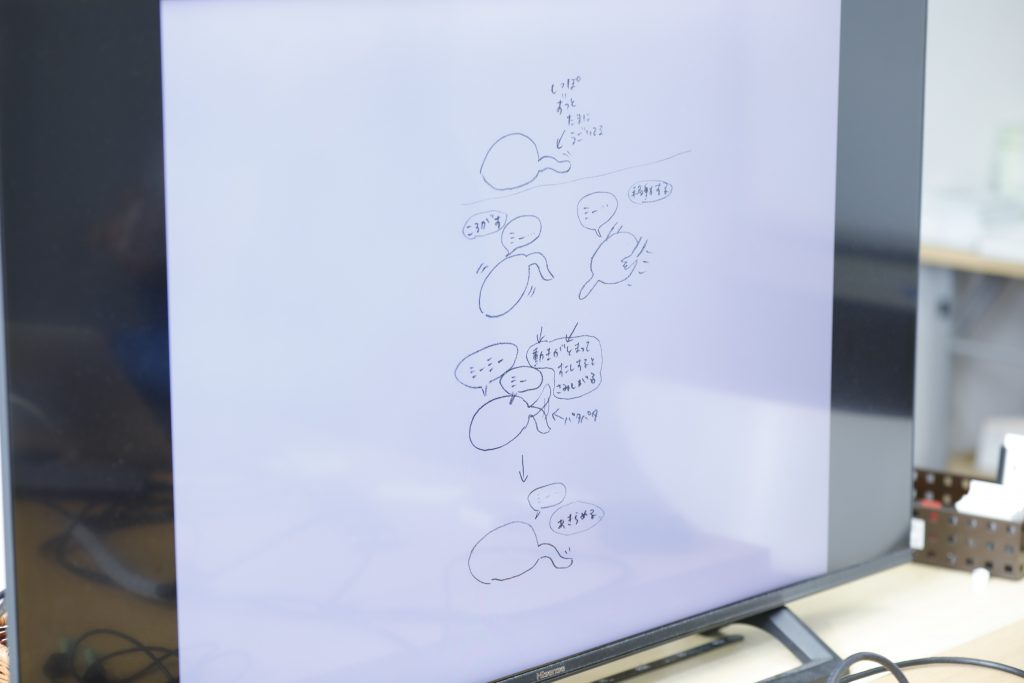

ええ、不思議なんですが。そういう試作を繰り返して、いまの形が完成しました。アイデアの元は、発案者の「疲れて家に帰った時、癒してくれる存在がいたら」という思いです。そこで動物のしっぽに着目、なめらかでリアルな動きを再現できるプログラムを構築しました。丸いクッション部分に振動などを感知するセンサーが入っていて、そこからしっぽに動きが伝わる仕組みです。

社内イベントで提案されたときは、ものすごく盛り上がって。国際展示会で発表したら海外で大きな話題になり、日本でもファンが増えていきました。ファンミーティングを開くと、皆さん、それぞれのQooboを連れて来てくださる。そこで出た「持ち歩けるサイズのものが欲しい」という意見から、一回り小さいPetit Qooboも誕生しました。こちらは音や声にもしっぽが反応し、トクントクンという鼓動も感じられるようになっています。

―進化していますね。これらの人気の秘密は何だと思われますか。

一つは、新しいものへの日本人の許容度の高さがあると思います。人や動物の形をしたロボットに対する日本人の豊かな感性も、プラスに働いているかもしれません。

それにもちろん、反応が返ってくることは大きい。コロナ禍で人と触れ合う機会が減ったこともありますが、双方向のコミュニケーションが成り立つものが身近にあると、心が和みますよね。仕事を終えて家に帰ったときも、言葉を介さず、気持ちをわかってくれるような存在があると安らげる。ペットロスを抱える方や高齢者施設などにも需要があります。

―かつてロボットには、人間の仕事を肩代わりしてくれるような機能性が求められました。でも、ユカイ工学のプロダクトはまったく異なりますね。

確かにこれまでのロボットは、作業効率や生産性を上げるようなものが中心でした。でも、家庭用ロボットの場合、利便性なら家電のコスパにかないません。食器もロボットが一つ一つ洗えば、とてつもなく非効率で高コストになる。食洗器を使うほうが正解です。

乾燥まで自動でしてくれる洗濯機は、機能的にはもはやロボットレベルですが、誰も洗濯機をロボットだと思っていませんよね。そこには、ロボットだと認知されるための何かが足りない。それは「コミュニケーションの要素」や「生き物らしさ」ではないかと思います。私たちが目指すのは、これらを備え、一緒にいてうれしい、楽しいと思えるロボットです。

―そもそも青木さんは、最初からロボットづくりを目指されていたんですか。

ロボットをつくりたいという夢は、中学時代からもっていました。ただ、大学在学中にインターネットが広まり、それを使って何か新しいことをやりたいと、チームラボの創業に加わりました。再び夢に向き合ったのは2005年の愛知万博ごろ。スタートアップがロボットをつくり始め、ハードウェアの世界にもオープンソースが広がって、小さなチームにもロボットづくりの可能性が開けた。それがユカイ工学の設立につながりました。

ロボットをつくり始めたころから、自分の中には一つの問題意識があったんです。それは、現代の暮らしでは、目と耳に頼る割合が非常に大きくなっているということ。いまは大抵のことがスマホでできます。だから、私たちは一日中スマホやパソコンに向き合っている。文字と映像の情報が溢れる世界の中で、視覚と聴覚以外の感覚が使われにくくなっています。

でも、せっかくもっている他の感覚も使ったほうがいい。物理的な体をもつロボットなら、視覚、聴覚以外の感覚を使う体験を提供できます。私はそこに、ロボットの大きな可能性があると思っています。ですから、ロボットなら何でもいいわけではないんですね。顔がディスプレイのようになった無機的なロボットなら、スマホでもいいということになりますから。

―そうした考え方が、触覚をはじめとした私たちの感覚に訴える甘嚙みハムハムやQooboにも表れているわけですね。

はい。とはいえ、私たちは社会課題の解決を目指しているわけではありません。テーマは、あくまで個人の妄想を形にすること。自分と直接関係のないどこかの誰かの課題を解決するより、「誰の課題も解決していないけど、自分はこれが欲しいんだ」という強い思いを製品にしたい。そういう妄想から生まれたロボットが、結果として、多くの人に共感していただいているということではないかと思います。

青木俊介(あおき・しゅんすけ)